今日は5時間目に、1の2の教室に行ってみると、算数科の学習をしていました。午後からの授業でも、シャキッと集中して学習に取り組めるようになった1年生。もうすぐお兄さんになることを楽しみにしているのかな。100までの数の学習も、前向きに取り組んでいました。

6年生は、理科の学習です。人と環境の単元で、SDGsの目標の中で、自分たちに取り組めそうなことを考えていました。意見が偏るかと思いきや、ほぼすべての目標に対して、自分たちができることを考えられました。学習の積み重ねの成果でしょうか。素晴らしいですね。お子さんの班のグループがどんな目標を考えたか、是非お子さんのiPadから御覧ください。

昼休みは、生活安全委員による「逃走中」が開催されました。今日は低学年が対象です。サングラスをかけた生活安全委員ハンターが、低学年を追いかけます。低学年は大喜び!みんなで楽しく体力つくりができたようです。楽しく体力つくりができました。サッカーやドッジボールなど、外遊びを楽しんでいる人も多かったです。

1の1は、国語科の学習でした。隙間時間を使って、文章の構造を理解する学習です。いつ、どこで、だれが、だれと、何をした、を一人一人が考え、紹介していました。想像もできないような文章ができ、面白いのですが、面白さが分かるということは、文章の内容を想像できて、理解できているからこそのことです。みんな、とても楽しそうに学習をしていました。

4年生は、福祉学習をしていました。目の不自由な方との交流です。まずは、講師の稲葉さん自身のお話です。お話を聞いて、目の不自由な生活の中で、工夫されていることがたくさんあることに気付きましたね。東京オリンピックの聖火ランナーを務められたことも聞き、また、実際にトーチも持たせてもらい、みんな大興奮!その後は、箱の中身を当てるゲームをしたり、実際に生活の中で使われている道具を見せてもらったりしていました。後半では、介助をする練習です。一人はアイマスクをして、一人は介助者をします。介助することの難しさや、アイマスクをすることで、目の不自由な方の気持ちも良く分かったことと思います。耳の不自由な方との交流に続き、たくさんのことを学んだ子供たちでした。

放課後は、代表委員会です。1年間の締めくくりをするために全校で頑張ることを決めました。今日は多数決をすることもなく、みんなが意見を発表することで、目標がまとまっていきました。みんなで決めた2分前行動、全校でしっかりと意識して、次の学年に向けて締めくくりをしっかりとしていきたいと思います。

今日は、児童朝会がありました。新旧運営委員の引継ぎ式です。まずは、今年度運営委員を務めた8名のみなさんの、1年間の振り返りです。みんな、運営委員の活動を通して成長したことや頑張ったことなどを立派に発表しました。鶴島小学校を支えてくれた運営委員のみなさん、たくさんの思いを持って活動していたことが良く分かりましたね。今までありがとうございました。そして、残りの一か月、引き続きよろしくお願いします。

続いて、新運営委員になる新6年生の挨拶です。一人一人が自己紹介と抱負を発表しました。大きな声で立派に発表できました。新しい運営委員のみなさんにも、大いに期待したいですね。

昼休みは、6年生が4年生と交流していました。ハンデ無し、ガチンコドッジボールです。6年生が圧勝かと思いきや・・・4年生もなかなかいい勝負をしていて、最後までどちらか分からず。最終的には、6年生が貫禄を見せつけました。

放課後には、少年消防クラブの修了式が行われました。宇和島消防署予防課課長様から、期待証を授与されました。また、「火災予防のための紹介や知識を話すことが、それを聞いた方への啓発となり、小さな啓発活動がいずれ大きな社会活動へとなる。学んだことは今後にも生かしてほしい。」という話がありました。

自分たちの生活の中で、生かせられるといいなと思います。

3・4・5組では、「かむかむメニュー」という道徳の教材を通して、よく噛むことの大切さについて学習しました。実際にひとかけらのスルメイカを口に入れ、噛むことに集中してみると、唾液がよく出てくることにも気が付きました。栄養教諭からも、よく噛むことで、消化に良いだけでなく、味がよく分かる、虫歯を防ぐ、脳を刺激するなど、体に起こる良い効果についてたくさん教えていただきました。理想は20~30回ですが、まずは、いつもより5回多く噛んでみようと声を掛けてもらい、その後の給食では、道徳の学習や先生に教えてもらったこと思い起こしながら、しっかりと噛みしめて味わう様子が見られました。

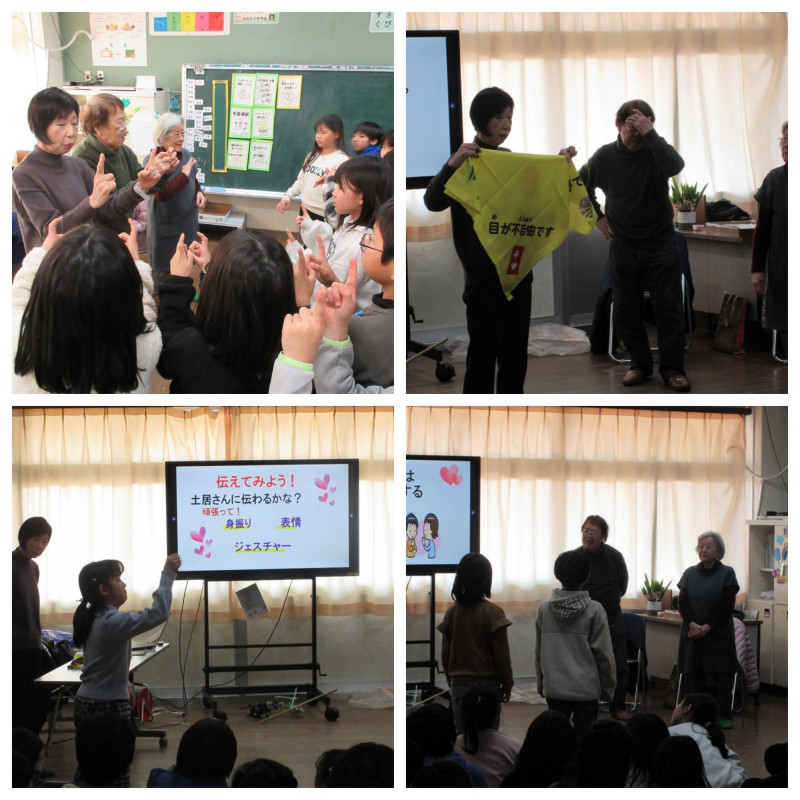

4年生は、福祉学習で土居さんご夫妻と交流をしました。

土居さんと初めてお会いした4年生は、土居さんの顔を見ると、これまでに学習した指文字や手話を使って、進んで自己紹介をしていました。土居さんの講話を聞いて、聴覚不自由な方が日常生活の中で困ることやろう学校での過ごし方、手話ができなくてもコミュニケーションの方法はたくさんあることについて学びました。

6時間目は、土居さんのジェスチャーを当てたり、子どもたちが日用品をジェスチャーで伝えたりしました。また、最後には、猿蟹合戦と浦島太郎の昔話をジェスチャー劇で行ってくれました。表情や大きな身振り手振りで表現され、子どもたちは、あっという間に昔話の世界観に引き込まれていった様子でした。伝えようとする気持ちが大切なことに気付いたり、これから自分たちにできることを積極的にしたいという思いを高めたりしました。

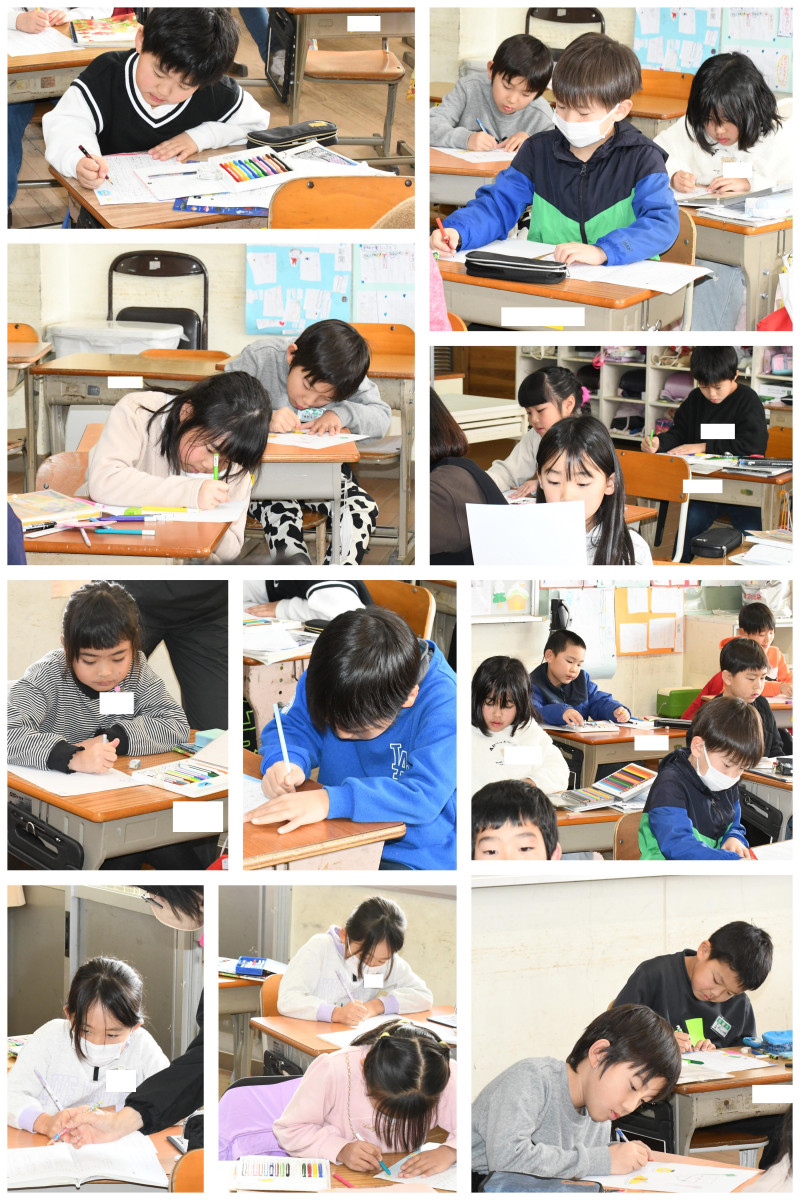

2年生の国語科「すてきなところを伝えよう」では、昨日の気持ちが伝わるポイントを生かして、実際にクラスの友達にすてきなところを伝える手紙を書いていました。完成した人は、気持ちを込めて色を塗ったり、絵を描いたりしていました。すてきな手紙が完成したようです。気持ちがこもった手紙、送る方も受け取る方もわくわくしますね。自分の手元に届くのを、お楽しみに・・・!

5の1は、体育科の学習で、バスケットボールをしていました。少人数で、ミニゲームをしていました。基本的なルールを確認しながら、みんなが生き生きと活動に取り組む姿が見られました。ドリブルやシュート、上手にできたでしょうか?

2年生は、国語科の手紙の書き方を学習していました。どうすれば相手に気持ちが伝わる手紙が書けるかな。大切なポイントをノートに書いていました。昨日書いた手紙に、今日学習した気持ちが伝わる工夫をしていって、最終的には素敵な手紙が出来上がるでしょう。みんな、集中して学習に取り組んでいました。

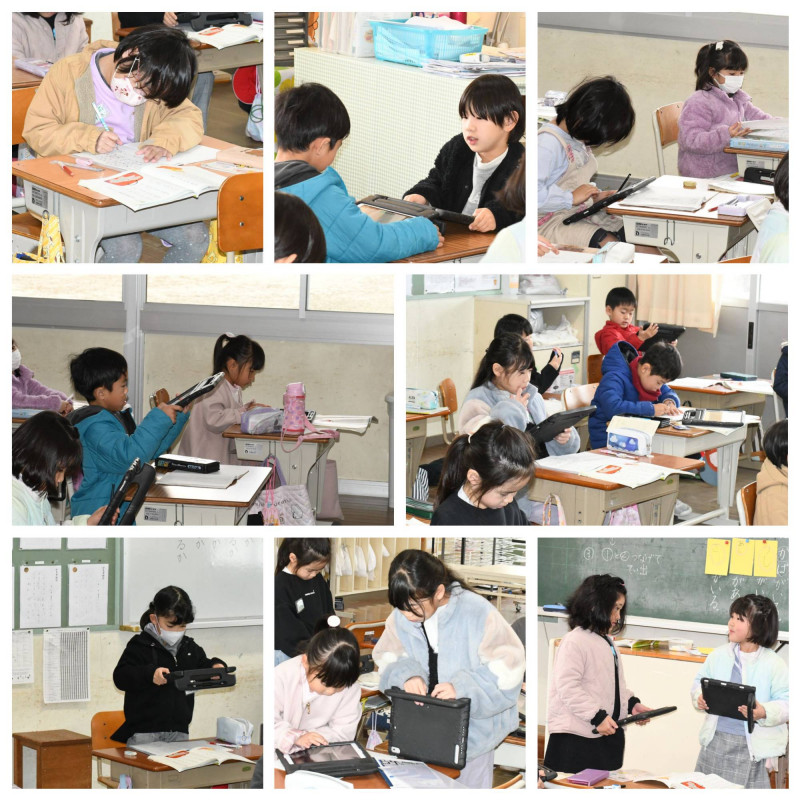

4年生は国語科「スワンレイクのほとりで」の学習です。まずは個人で考え、意見がまとまったら友達と交流する。こうすることで自分の考えをより深めたり広げたりすることができます。子供たちも、自分のペースで学習に取り組めていました。

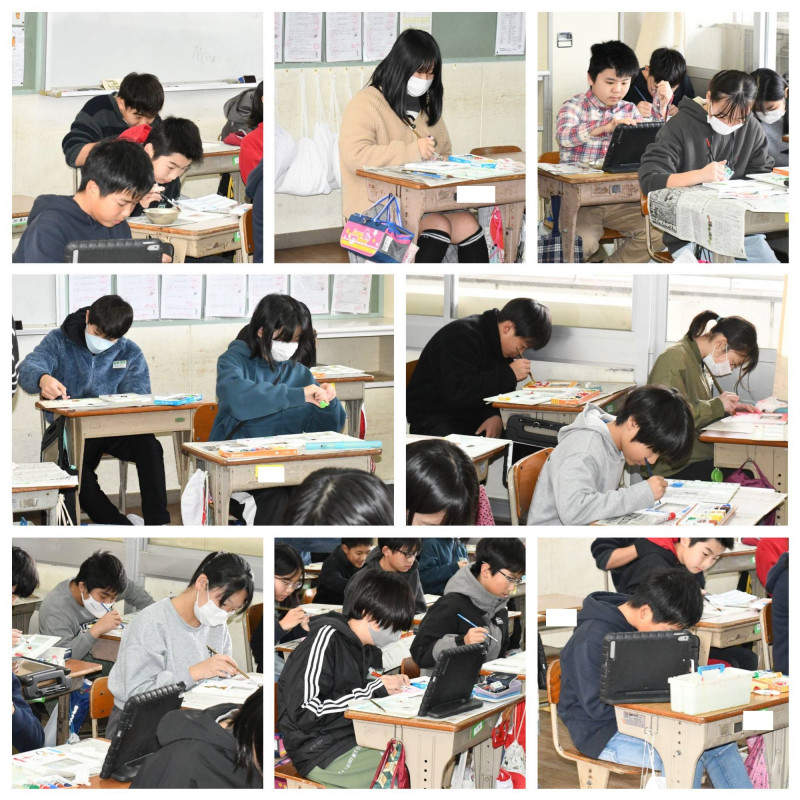

6年生は図画工作科の学習で、卒業制作に取り組んでいます。一人一人が心を込めてフォトフレームを作っています。どんなフォトフレームができるでしょうか。お子さんが作ったフォトフレームの持ち帰りを、是非楽しみにしてください。

1の2の国語科の学習では、言葉遊びの学習で言葉の中に隠れているものは何かを探していました。「かばん」の中には「かば」がいて、「はちまき」の中には「はち」がいる・・・。どういうことか分かりましたか?まずは教科書の中に隠れている言葉を見付けて、その後は、自分で言葉遊びを考えて作っていました。「おりがみ」の中には・・・、「すいか」の中には・・・。子供たちも、言葉遊びの楽しさに気付いていたようです。

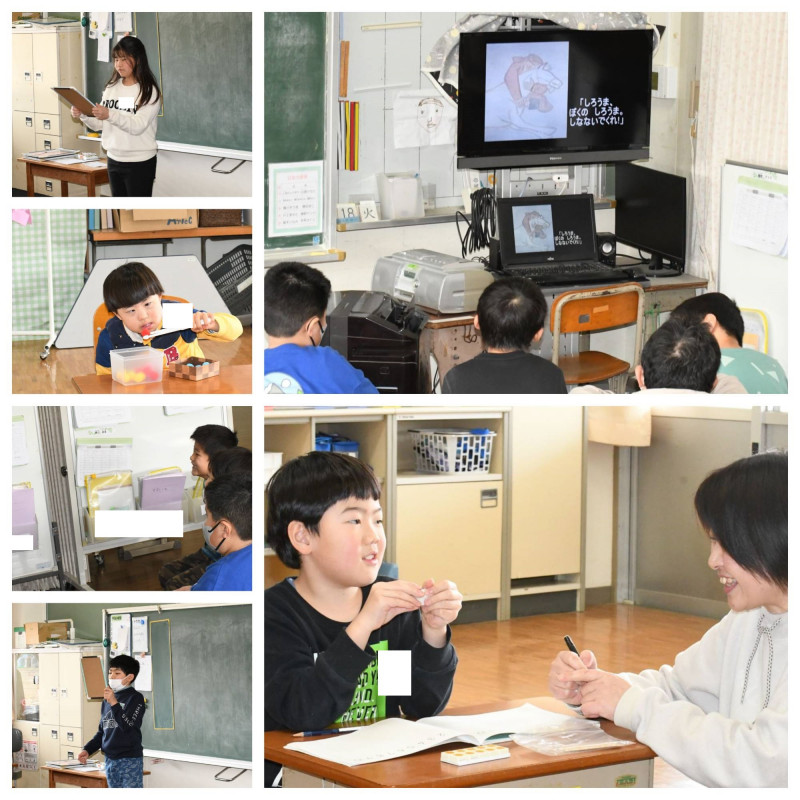

3、4、5組は、それぞれの課題に応じた学習を行っていました。新聞の発表会をしたり、「スーホの白い馬」の音読を動画で聞いていたり・・・。子供たちが、熱心に学習に取り組む姿が印象的でした。

6年生の卒業プロジェクト続編。今日は、3年生とドッジビーをしていました。3年生は6年生を倒そうと真剣でした!6年生はハンデありで、苦戦していました。が、さすが6年生。6年生の威厳を見せつけていました。

今日は、6年生の卒業プロジェクトで2年生が代わり鬼を、5年生がバスケットボールを行っていました。

代わり鬼では、二年生が楽しめるように計画していて、二年生からはたくさんの笑顔が見られました。5年生とのバスケットボールでは、それぞれの学年のプライドをかけた、ガチンコ対決です!結果は、、、6年生が、最高学年としての貫禄を見せつけていました。どちらの学年とも、6年生と楽しい思い出ができたようです。

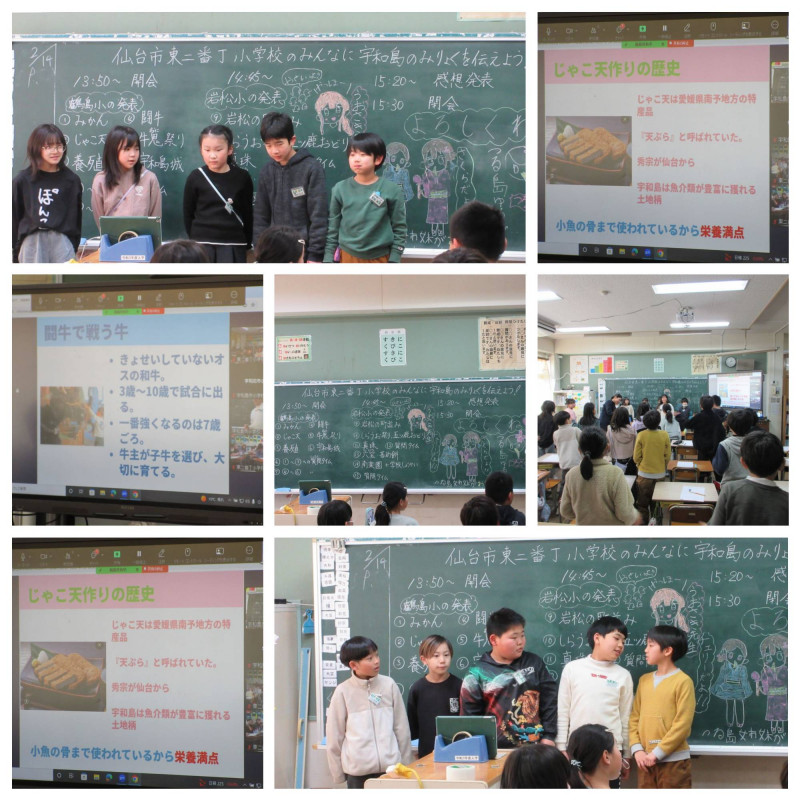

午後からは、4年生が仙台市立東二番丁小学校との交流がありました。今回は、岩松小学校とともに、宇和島の魅力を伝えました。本校からはじゃこ天やみかん、宇和島城やがいやなど、子供たちが調べた様々な宇和島の魅力を伝えました。がいややじゃこ天おどりは、実際におどって見てもらいました。仙台市のみなさんにも宇和島の良さが伝わり、宇和島に来てみたいなと思ってもらったことでしょう。2学期の交流と合わせて、すてきな姉妹都市の交流会となりました。

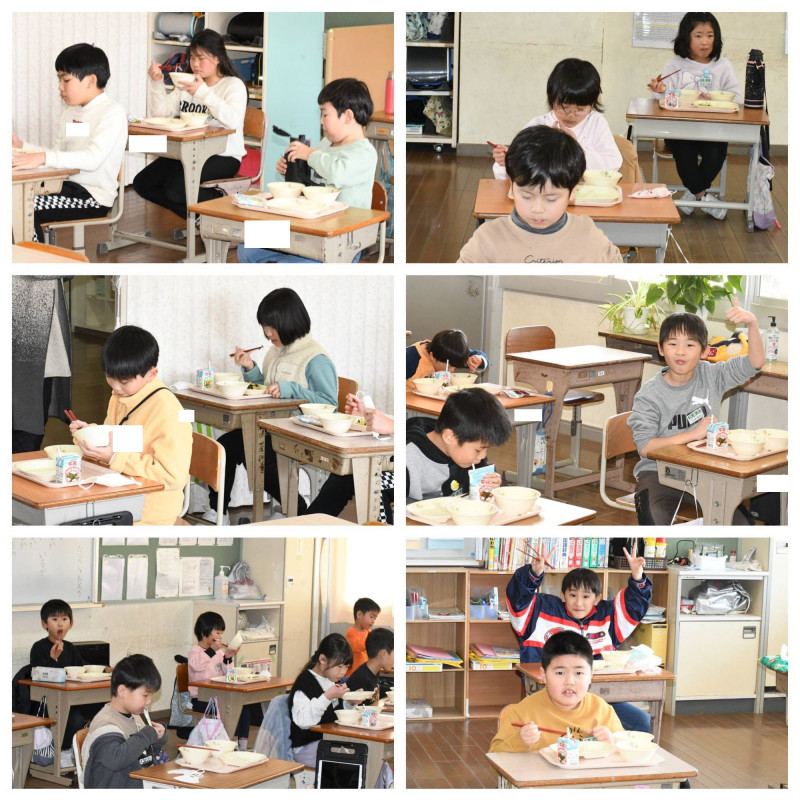

給食は、仙台市の名物、笹かまぼこと温麺(うーめん)を使いました。温麵は、油を使わず、小麦粉と塩だけで作った麺です。油を使っていないので、ヘルシーですね。みんな、遠く離れた仙台市がどんなところかを想像しながら食べたことでしょう。

今日は午前中に、5年2組と6年生がサッカーをしていました。それぞれの学年のプライドをかけたガチンコ対決です。子供たちは、真剣にプレーし、みんなで声を合わせて応援し、大盛り上がり!結果は・・・2対1で6年生の勝利!最後の最後まで目が離せない、白熱した試合になりました。

午後からは、新しい一年生の体験入学がありました。鶴島小学校の良さを伝えようと、この日のために1年生が熱心に練習を重ねていました。鶴島小学校がどんなところか、1年生がどんな学習をするのか、新しい1年生にしっかりと伝えられたでしょうか。新しい1年生を迎えるにあたって、ちょっぴりお兄さん、お姉さんになった姿を見ることができました。