昼食後は、平和記念公園に行きました。平和学習のガイドは、子供たちです。今日に向けて、各班ごとにスポットを決め、調べたことをみんなに説明しました。

原爆ドーム

始めは「大きい」とか「すごい」とか、見たままの通りに話していた子供たちですが、実際に原爆ドームの近くを通り、原爆による被害の大きさを知ると、表情が変わりました。写真を見ながら、もとの姿の違いが想像以上だと感じ、様々な思いを持ったことでしょう。

平和の鐘~原爆の子の像~平和の泉

平和の鐘は、様々な式典などで平和を願って鳴らされる鐘です。具体的に使われる式典を調べて、紹介してくれました。代表して、6人に鐘を鳴らしてもらいました。

原爆の子の像では、みんなが負った鶴を捧げ、追悼の意を込めて黙とうを捧げました。一人一人が平和への願いを込めて黙とうをしていました。

その横にある平和の泉は、被爆した際に水を求めていた人のために作られたものです。子供たちは事前の学習で、水を求めて苦しんだ人たちの気持ちがよく分かっています。班の人の紹介の意味がよく分かったことでしょう。

平和の灯~原爆死没者慰霊碑

核兵器の廃絶を目指して作られた平和の灯。核兵器が世界からなくなるまで、燃え続けます。いつまでも燃え続けることなく、早く核兵器のない世の中を願う気持ちを、みんなで改めて共有しました。

最後に、原爆死没者慰霊碑に行きました。慰霊碑に刻まれた言葉「安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから」の意味、噛みしめたことでしょう。これからの未来を担う子供たちに同じ過ちを繰り返さないよう、何事も平和に解決できるようにするという思いを強く持ってほしいと思います。

昼食は、広島風お好み焼きを食べました。

鉄板の上で食べるお好み焼きは美味しかったようで、みんないい表情で食べていました。

この後は、広島平和記念公園に向かいます。

来島海峡大橋が見える来島SAで休憩をしました。集合写真を撮ったり、生活班ごとの写真を撮ったりして、しばしの間休憩をしました。

これから、広島に向かっていきます。

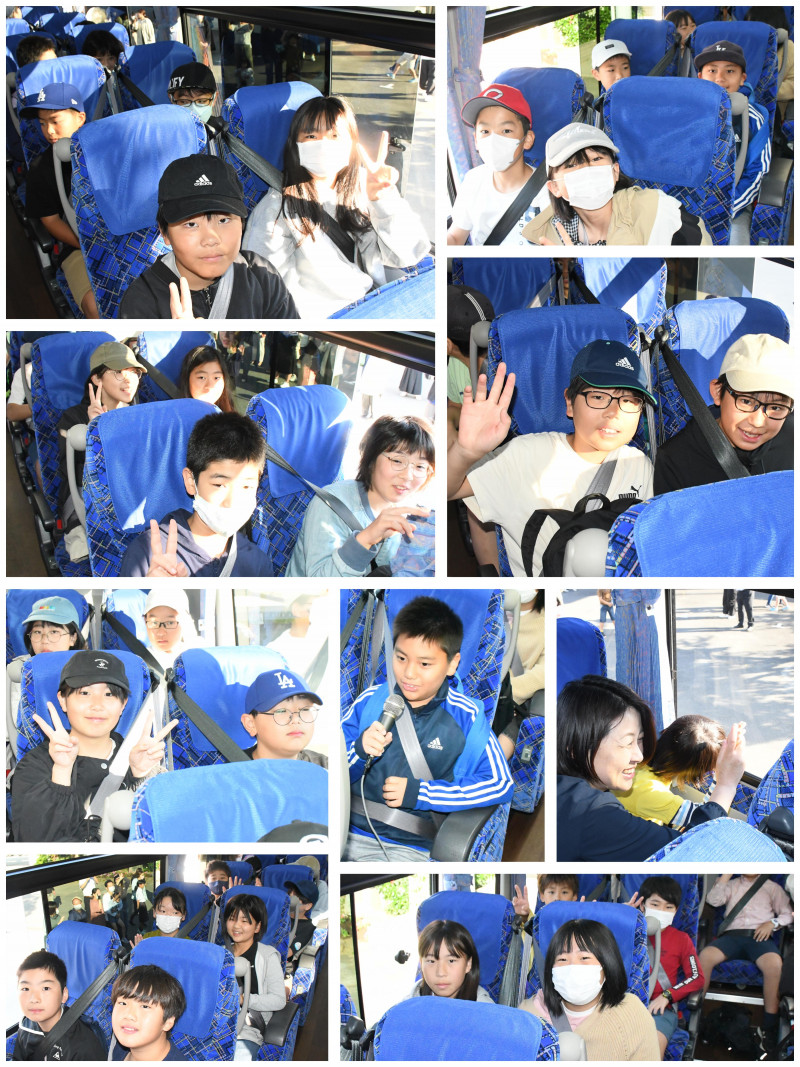

今日から6年生は、修学旅行に出発です。全員がそろって、無事に学校を出ました。

3日間、天候にも恵まれそうで、子供たちも楽しみにしている様子が見られます。

修学旅行の様子は、随時更新していきます。お楽しみに!

今日から、今年度の読み聞かせが始まりました。1、2年生を中心に、週に1回火曜日に来ていただきます。2年生は、今年も読み聞かせが始まることを知ると、嬉しそうでした。子供たちの豊かな心を育むために、今年度も読み聞かせボランティアの方々のお力添えをいただきたく思います。よろしくお願いします。

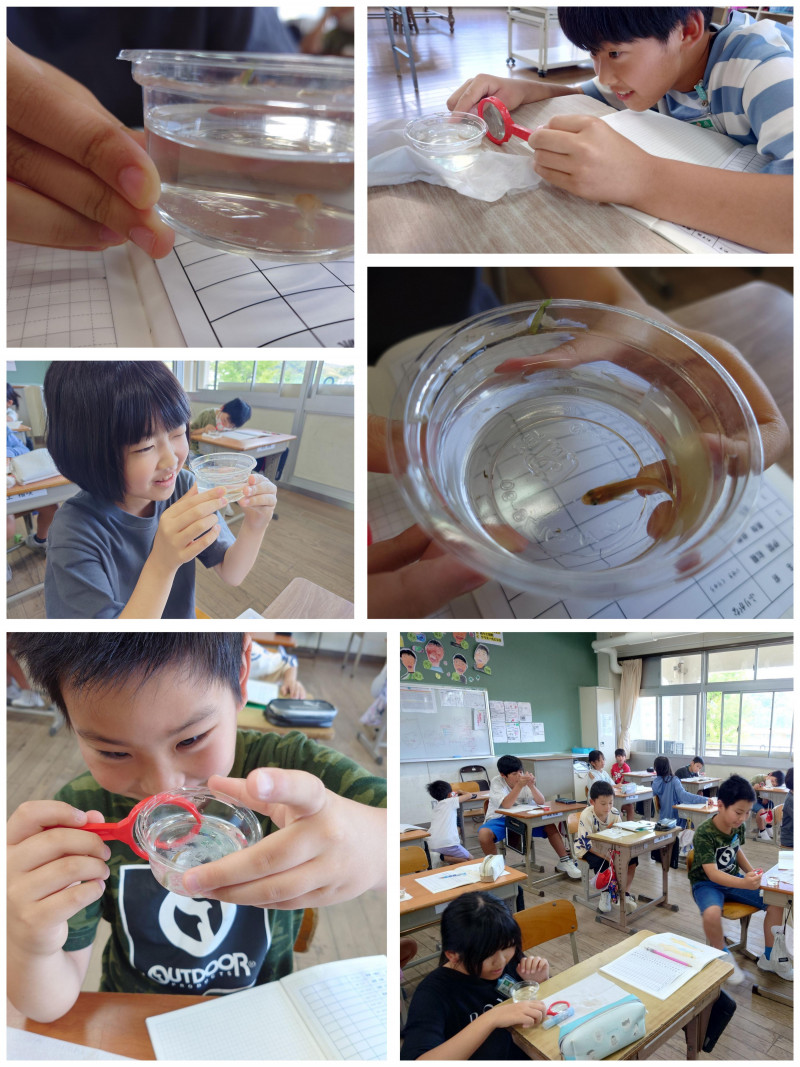

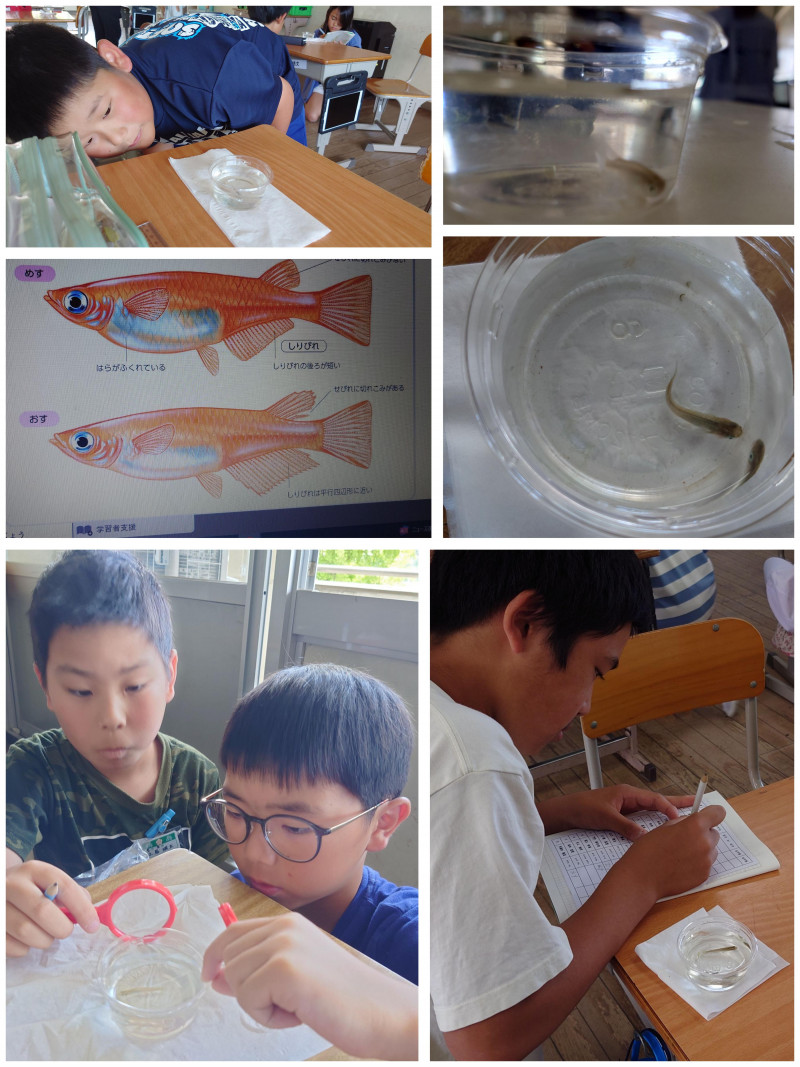

5の2は、理科の実験で観察をしていて、メダカのおすとめすを見分ける実験をしていました。一人一匹のメダカを担当して、そのメダカがおすかめすかを見分ける、ゲーム形式での観察でした。なんと、19匹中8匹は、全員がおすとめすを正しく判別できていました。初めての観察にしては、上出来すぎるくらいの出来です!おすとめすの特徴、全員がしっかり理解できていたことでしょう。

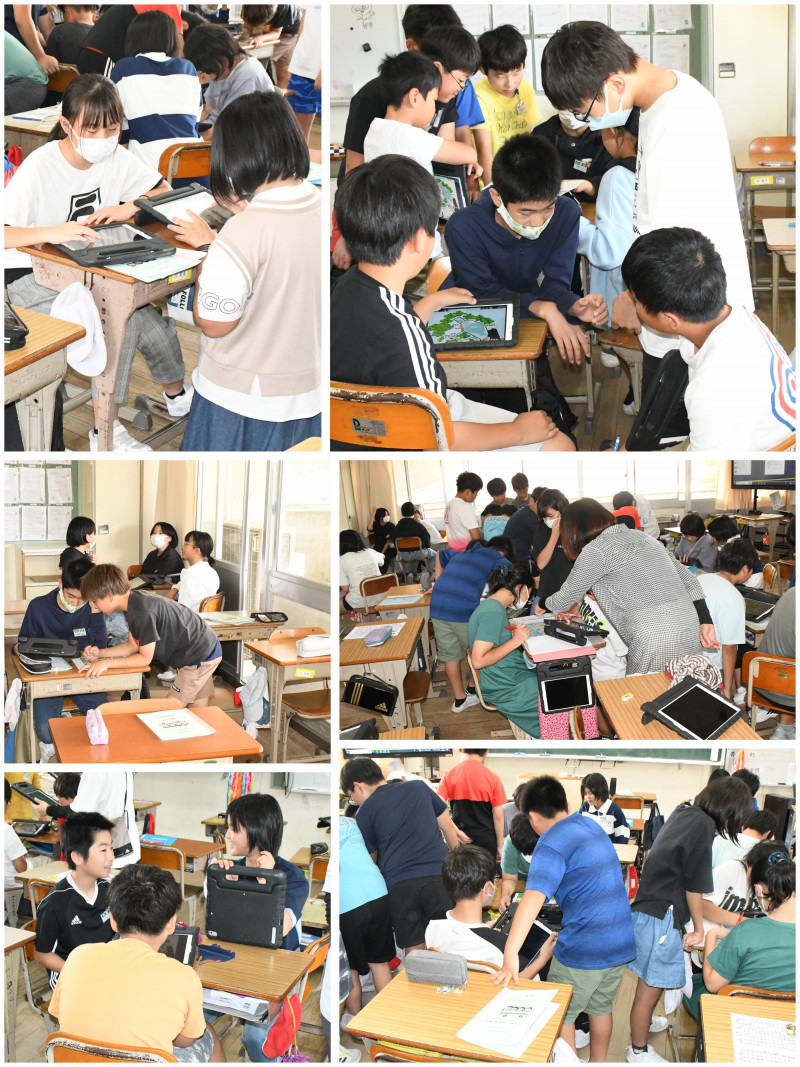

6年生は、修学旅行に向けて、班の話合いを行っていました。いよいよ明日から、3日間の修学旅行が始まります。しっかりと学んで、楽しい思い出を作ってきてほしいですね。

今日から、新しい清掃場所での清掃活動が始まりました。子供たちも心機一転、新しい清掃場所での清掃に意欲満々でした。今まで活動したきたことを生かしたり、新しい活動をしたりと、新しい場所での清掃活動も、縦割り班のみんなが一体となって頑張って、学校をピカピカにしてほしいです。

6時間目は、委員会活動でした。今年度、二回目の活動です。6年生がリーダーシップを発揮して頑張ってくれています。5年生も、だいぶ活動に慣れてきたようです。鶴島小学校をよりよい学校にしていくためには、高学年が中心となって活動する委員会活動の力が不可欠です。日々の活動にも、熱心に取り組んでほしいと思います。

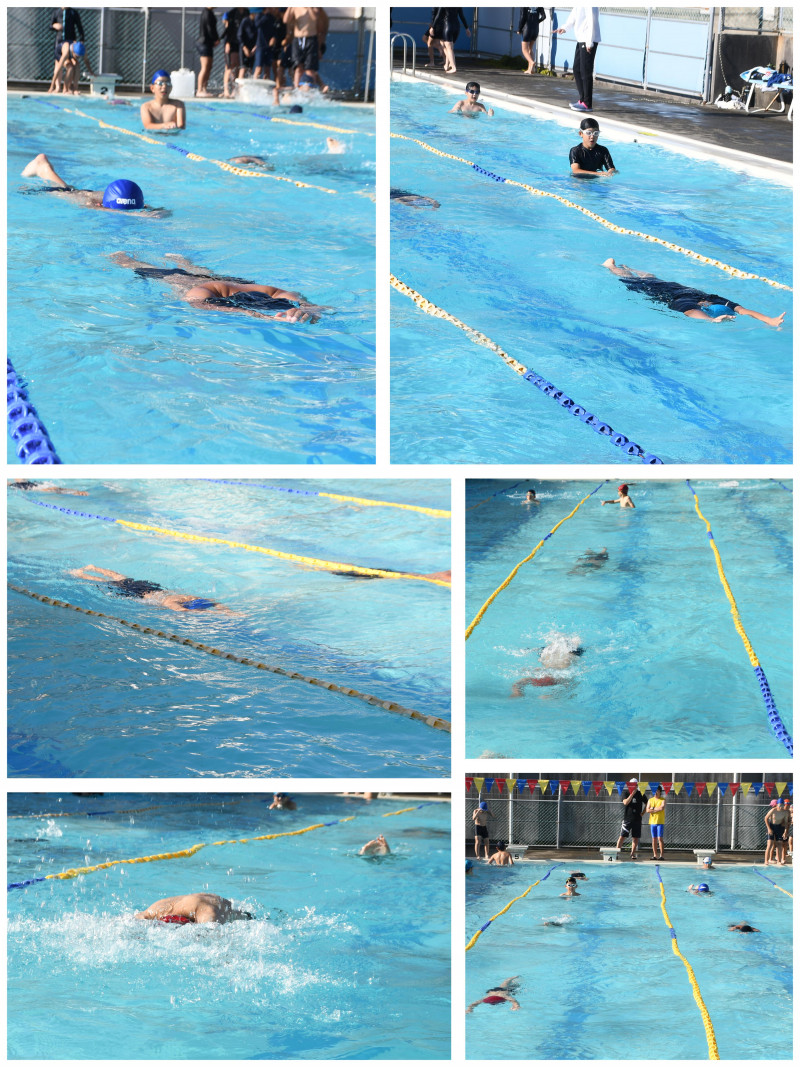

今日から、水泳特別練習が始まりました。今日は初日ということで、どれくらい泳げるかの記録を取ったり、基本の「蹴伸び」を大切にしたりしての活動でした。何事も基本が大切です。一回一回の練習で、泳ぎの基本を思い出しながら、昨年の自分より、少しでも泳力が伸びることを願っています。

新学期からあっという間に2か月が過ぎ、6月となりました。今週の遠足と修学旅行は、良い天気で迎えられそうです。

金曜日更新できなかった分、今日は二部構成です。まずは各学年の学習の様子から。

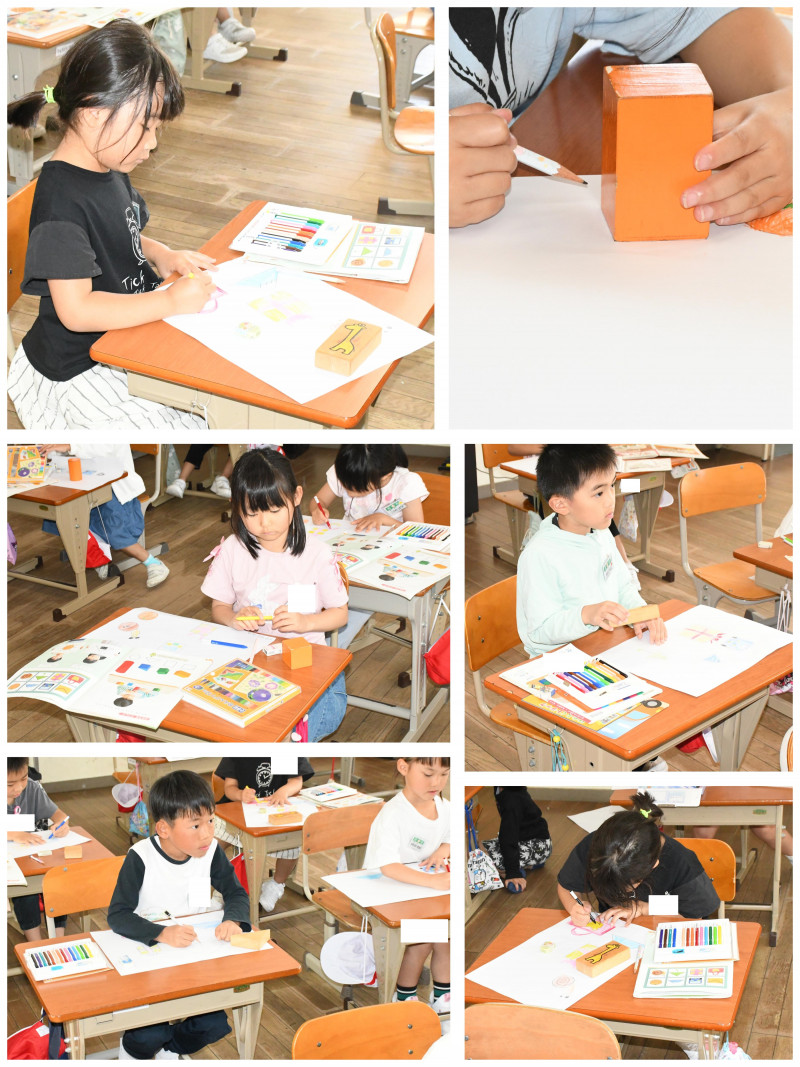

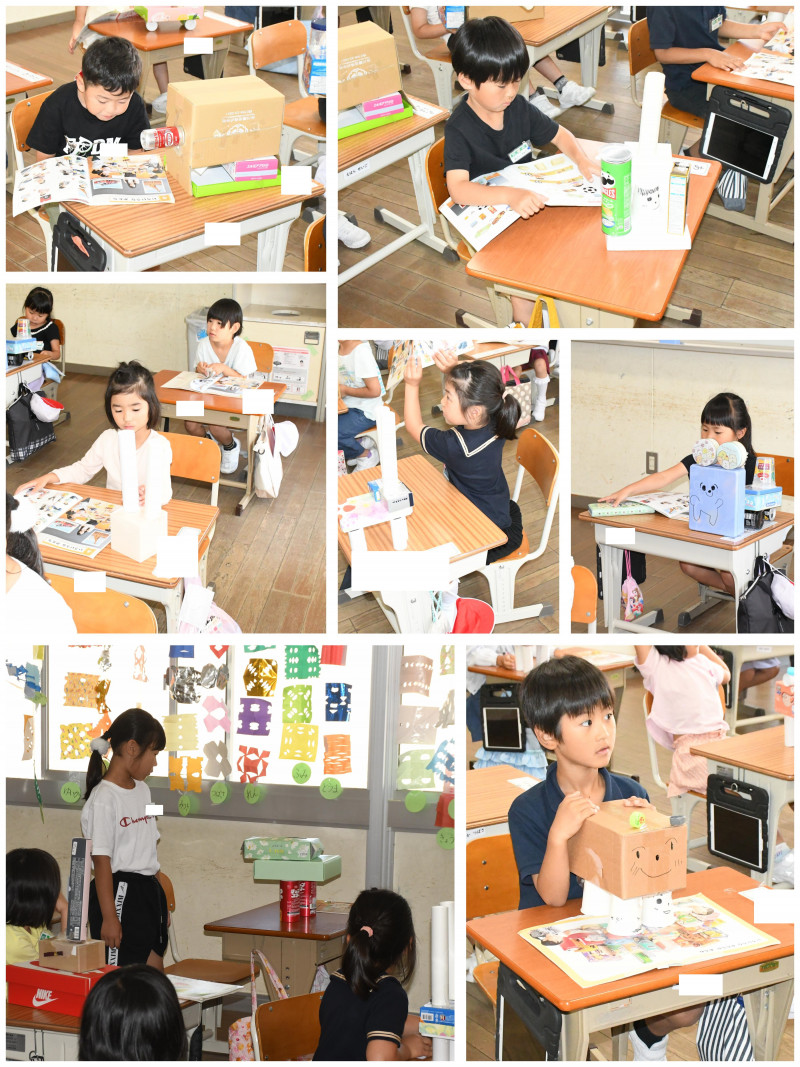

1年生は、2クラスとも算数をしていました。「いろいろなかたち」の学習で、家から持ってきたいろいろな形を組み合わせたり、形を写し取って、その形から様々なものを想像したりしていました。実際の形に触れることは、タブレットではできないことです。タブレットを使うと便利なところ、実物を使った方が量感をつかみ、効果が上がるところを見極めながら、子供たちにとってより効果的な学習を行っていきたいと思います。

3年生は、理科の学習で、温度計の使い方を学習していました。温度計の見方のポイントは、「液を自分の目の高さに合わせる」「目盛りをまっすぐ読む」ことの二点です。グループで正しい見方ができているかどうかを確認しながら、交代で温度を測っていました。

5の1は、図画工作科の学習です。人権ポスターを描いていました。自分たちがイメージしたり、取った写真をよく見たりしながら、丁寧に着色していました。とても集中して取り組んでいた子供たち。きっと良い作品が仕上がることでしょう。できあがりに期待していてください。

昨日取材できなかった2年生の様子です。先週に引き続き、6年生と一緒に体力テストの計測を行いました。上体起こしと反復横跳びの記録測定をしました。先週の練習の成果を発揮できたでしょうか。6年生は、合間を見てシャトルランに挑戦していました。昨年より良い記録が出たと願っています。

昼休みは、水泳特別練習の事前指導がありました。来週から始まる水泳特別練習に向けて、日程の確認や心構えなどを行いました。子供たちも、少しでも速く泳げるようになろう、記録会の選手を目指して頑張ろう、など、意気込んでいる様子でした。やる気あふれる参加者のみなさんに、大いに期待しています。

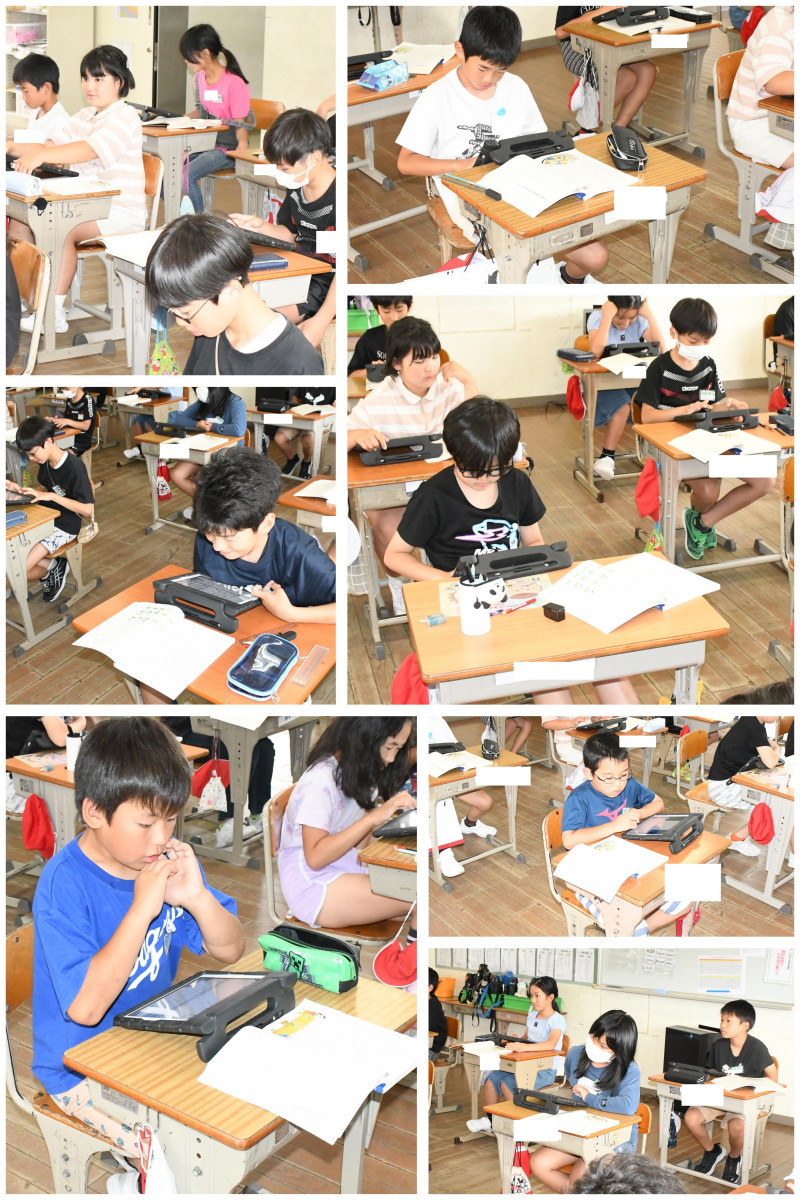

5の1は、国語科の学習で、説明文の要旨をまとめていました。全文を短くまとめる要約とは違い、必要に応じて説明や言葉を補いながら短い文章にするのが要旨です。要旨には、高学年になって初めて出会います。「難しい」と苦戦しながらも、前向きに要旨をまとめようと熱心に学習に取り組んでいました。

3、4年生の学習です。3年生は、理科の学習で、太陽と影の学習をしていました。1時間目に見た影の場所と、4時間目に見た影の場所を比較すると・・・場所が変わっていました。太陽の位置によって、影の場所が変わることに気付いたようです。昔は、日時計を自分たちで作って遊んでいたなあと、自分たちがしていたことを思い出しながら撮影していました。子供たちも、実際に体験したことを通して、学習したことを理解していたようです。

4年生は、福祉学習をしていました。体の不自由な方との交流です。自分たちの生活と比べて、違うところがたくさんあったと思います。でも、様々な工夫がされていることで、できることが思ったよりたくさんあったことにも驚いていました。車椅子の生活になってから、様々な努力もされて、パラリンピックに出場された話など、前を向いて生きることの大切さもよく分かったようです。実際に車いすを操作する体験もさせていただき、思ったより操作や介助が難しいことにも気付けたようです。困っている人がいた時には、進んで声を掛けたり、手伝ったりしようとする気持ちも芽生えてきたようです。

今日は、イベントが盛りだくさん!二つに分けてお送りします。

1年生と5年生は、学級園にサツマイモの苗を一緒に植えていました。5年生が雑草を取ったり、耕したりした畝に、一本一本丁寧にサツマイモを植えていました。1年生にお手本を見せたり、優しく植え方を教えたりしていて、5年生の成長した姿が見られました。少しずつお世話をしながら、秋にはサツマイモがたくさん収穫できることでしょう。楽しみですね。

6年生は、公民館との交流事業で、宇和島の空襲についての話をしていただきました。いよいよ来週に迫った修学旅行。広島についての学習は深めていますが、宇和島の空襲について知る機会はなかったので、貴重な時間となりました。戦争中の生活の様子や昔の宇和島の様子などを絡めながら、子供たちも知っている場所なども出てきて、興味を持って話を聞けました。身近にも犠牲になった人や空襲があることなどを知って、驚きを隠せない様子でした。修学旅行に向けて、より学習を深める機会となりました。老人クラブの方々もお話を聞きに来てくださって、地域で学ぶ平和学習となりました。修学旅行後にも、お話をしていただく予定です。